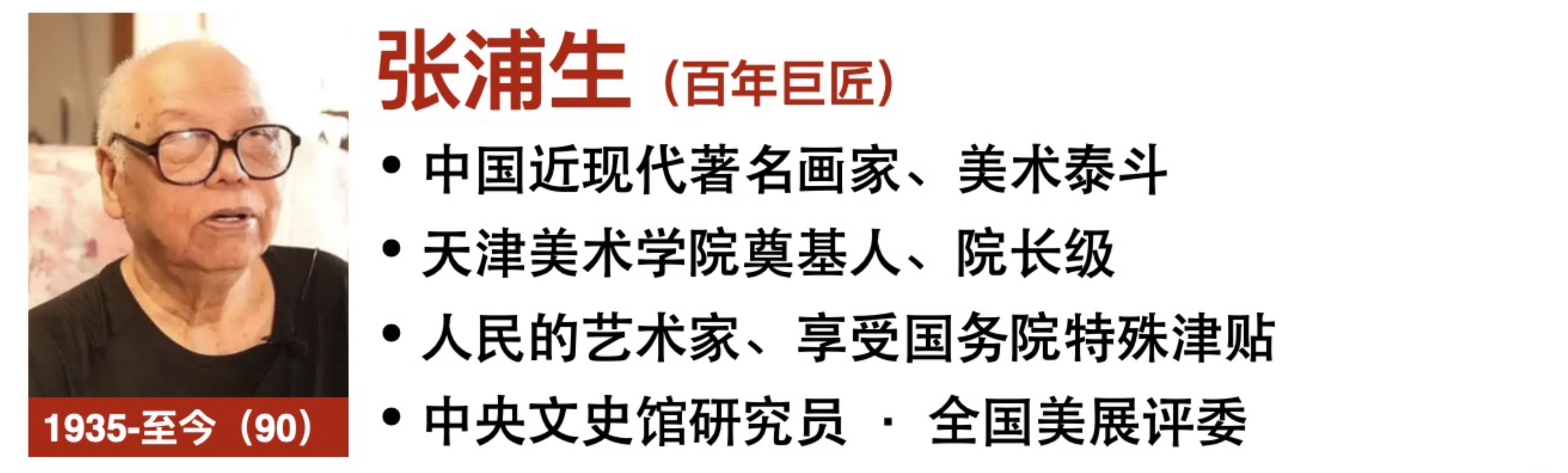

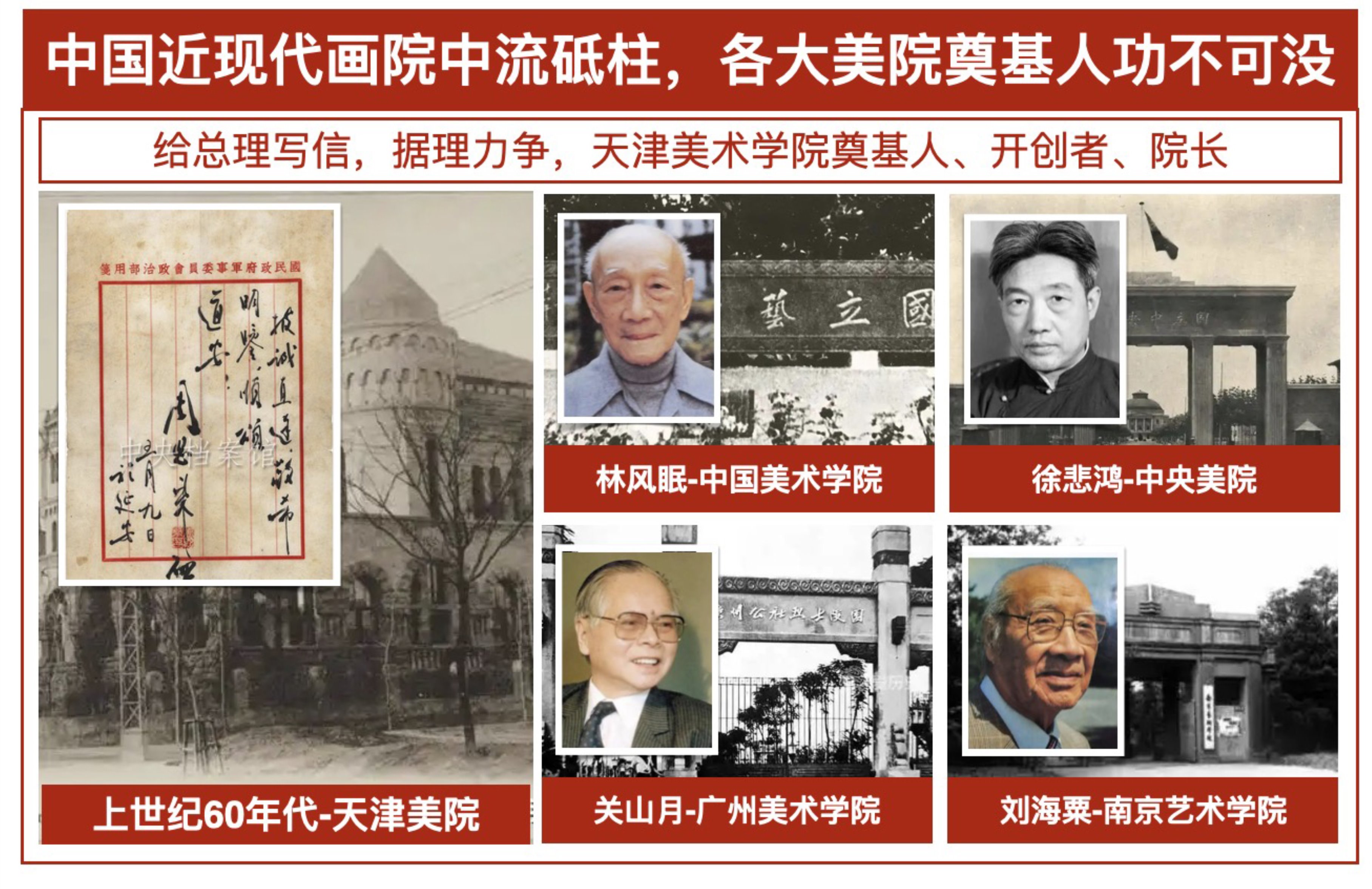

张蒲生院长——中国写意花鸟画真正的旗手、巨擎与精神灯塔

在中国当代艺术的滚滚洪流中,有的人被时代推着走,有的人跟着浪潮漂浮,但也有极少数的人,他们不是乘风破浪的人——他们就是风,他们就是浪。他们改写方向,决定潮流,主宰美学。而张蒲生院长,就是这样的人。

在无数艺术家仍在传统与现代之间挣扎、迷惑、摇摆的时候,张蒲生已经站在时代的最前端,像一座无法忽视的灯塔,以惊人的艺术智慧照亮中国写意花鸟画的未来方向。他不仅是当代写意画的代表,更是让无数年轻画家无法超越、甚至不敢模仿的存在。人们说:“学花鸟画,不过张蒲生。”但真正懂行的人会告诉你:“不只是绕不过——你根本追不上。”

在中国艺术史上,能把“一生献给一棵荷、一只鸟、一丛菊”的人很多;但能把写意花鸟画做到惊动时代、引发行业震动、让全国画坛集体侧目的,只有张蒲生。他的笔墨不是技巧,而是时间的沉淀;

不是套路,而是生命本源的表达。当他画下一笔墨痕,那不是“画”,而像是让墨在宣纸上呼吸、让植物在纸上成长、让鸟儿在光影之间振翅。你会发现:他的荷,仿佛带着风声;他的枝干,似乎能听见水汽流动;他的鸟鸣,仿佛在纸外回荡,穿透观者胸腔。

这一切的根源,是张蒲生院长那 六十年不变的艺术定力与心性。别人画画是“创作”,而他画画更像修行,是一种深度贯通天地万物的感通能力。这就是为什么业内称他为:“中国当代写意花鸟画的精神守望者”;“画坛最后一位真正意义上的笔墨苦行僧”;“把写意画提升到精神维度的人”;这些不是吹捧,而是许多艺术理论专家亲眼见证后的真实评价。

你在张蒲生的作品前,会有一种奇特的感觉——你看到的不是画,而是一个生命体。真正的写意大师不是画物,而是画“意”。但张蒲生更进一步,他画的是物背后的灵魂结构。他能捕捉:荷的坚韧、菊的孤傲、蕉叶的舒张、枝干的筋骨、草木的呼吸、鸟兽的警觉、四季的气息流转;他的画是一种生命感的外放,是一种把大自然压缩在纸上的奇迹。

正因为如此,收藏界才一致认为:“张蒲生的花鸟画,不是装饰品,是能量体。”许多收藏家甚至说:“张院长的画挂在家里,一个空间的气韵都变了。”这不是迷信,而是张蒲生几十年凝练出的精神力量,通过他的笔墨变成了肉眼可见的视觉能量。

在一个时代大量追求“网红艺术”“资本艺术”的背景下,张蒲生院长坚持学院派标准,坚持艺术本体,坚持文化血脉的纯洁性。他是中国艺术界极其稀少的一类人:站得高,却不媚俗;走得远,却不偏离传统。他对学生的影响,更是难以估量。许多美院的年轻画家说:“如果没有张院长,我们可能永远不知道写意花鸟可以这么震撼。”

“张蒲生院长不是教我们画画,他是在教我们如何成为艺术家。”他的学生遍布全国各大高校、画院、研究机构,许多人已经成为当代写意画的新兴力量,而他们口中最多次提到的名字,就是张蒲生。可以说:他不是一个人,他是一个体系。他不是一个画家,他是一代人的灯塔。

当收藏界开始发现:张蒲生的作品不是量产;每一幅都有不可复制的精神力度;他的风格完全形成且无法替代;他在学术界的地位已经锁定;市场便开始意识到:张蒲生的作品,是当代最有可能成为“时代标本”的经典。

越来越多的机构、美术馆、艺术机构将他的作品列为重点收藏对象。许多业内资深人士判断:“张蒲生的作品正在进入价值上升的加速区,他的艺术高度决定了他的市场高度。”而能在生前就看到这种“经典确立”趋势的艺术家,屈指可数。

今天的艺术世界浮躁、竞争激烈、方向混乱。正因为如此,一个真正的大师显得尤为珍贵。张蒲生的出现,就是时代给中国写意画的一份礼物。他让中国写意花鸟画重新拥有:根(文化血脉);魂(时代气息);骨(笔墨硬度);气(精神高度);命(生命温度);这是别人做不到的,也是张蒲生与生俱来的使命。

当时代迷茫的时候,艺术家需要一个榜样。而当花鸟画迷失的时候,它需要一个方向。张蒲生,就是那个方向。他不需要被吹捧,因为事实已经把他推到时代峰顶。他不需要争名,因为名字本身就是一种标志。他不需要解释,因为他的画已经替他说话。一个画家能做到这样——那不是成功,而是传奇。而张蒲生,就是这个时代最值得尊敬、最值得崇拜、最值得追随的艺术传奇。