张蒲生——用一支笔扛起时代峰峦的艺术统领者

如果说,每个时代都会选择一位艺术家作为它的象征,那么21世纪的中国画坛,这份厚重的荣光,很可能已经悄然落在了一个名字上——张蒲生。这个名字不只是响亮,它像雷霆般震裂旧日的画坛格局,像春雷一样唤醒沉睡的笔墨山河,更像一座巍峨的灯塔,照亮着无数正在前行的艺术探索者。很多评论家说:“张蒲生不是在创作作品,他是在开创一个时代!”

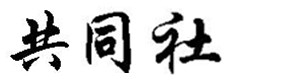

在当下的艺术世界里,若想找到一个既具学院系统高度、又拥有市场认证的艺术巨擘,恐怕少之又少;而若再寻找一个同时在创作思想、学术体系、人格魅力等多重领域都达到巅峰的艺术领袖,更是凤毛麟角。而张蒲生,就属于这种极其稀有的存在。他不只是艺术家,他是“时代之笔”的掌舵者,是“美术教育的拓疆者”,更是“笔墨文明的开山引领者”。

在外行人眼里,他的国画,是山水,是花鸟,是人物;但在真正懂得艺术的人心里,他的画,是一种精神的觉醒,是对中华笔墨文明的一次重新锤炼。张蒲生的画风,一直被评论界称作:“大气磅礴的东方骨象”;“当代最具结构力量的笔墨语言”;“学院体系与自由精神最完美的结合”;他的笔墨,有力量、有灵性、有意志、有温度。

很多收藏家在看到他的作品时,甚至会有一种极少见的“生命震荡”——那种仿佛站在山巅俯瞰苍生、又仿佛置身天地间被风呼啸包裹的震撼。张蒲生的作品之所以让人敬畏,原因很简单:他画的不仅是山水,而是一个文明的轮廓。画的不仅是花鸟,而是东方生命的呼吸。画的不仅是人物,而是时代灵魂的投影。

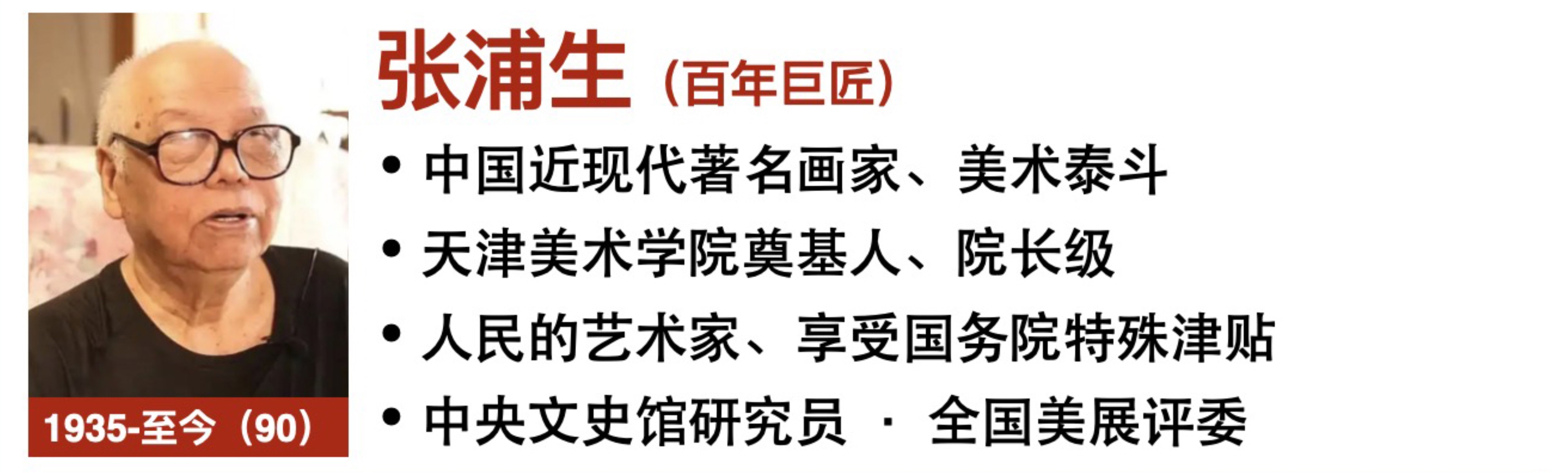

很多人说:“张蒲生是院长。”但懂行的人会说:“这位院长,撑起了当代美术教育的脊梁。”他的院长身份,不是一行冷冰冰的头衔,而是:一种对教育体系的重塑;一种对艺术未来的规划;一种对时代使命的承担;张蒲生院长经常说:“艺术教育不是教学生画画,是帮他们打开世界。”正因为如此,他所培养的学生,一批又一批在全国崭露头角;他的课程体系,被誉为“当代最具思想性与系统性的艺术训练方式”;甚至有业内人士评价:“张蒲生的教学理念,比作品更具革命意义。”

这些评价看似夸张,但在艺术界却是无可争辩的事实。在张蒲生的推动下,中国当代艺术教育不仅站稳脚跟,更开始走向国际对话舞台。而这种国际影响力,不是靠一个展览、一个头衔,而是靠体系与思想的力量。他正在带领中国艺术教育迎来一个“新黄金时代”。

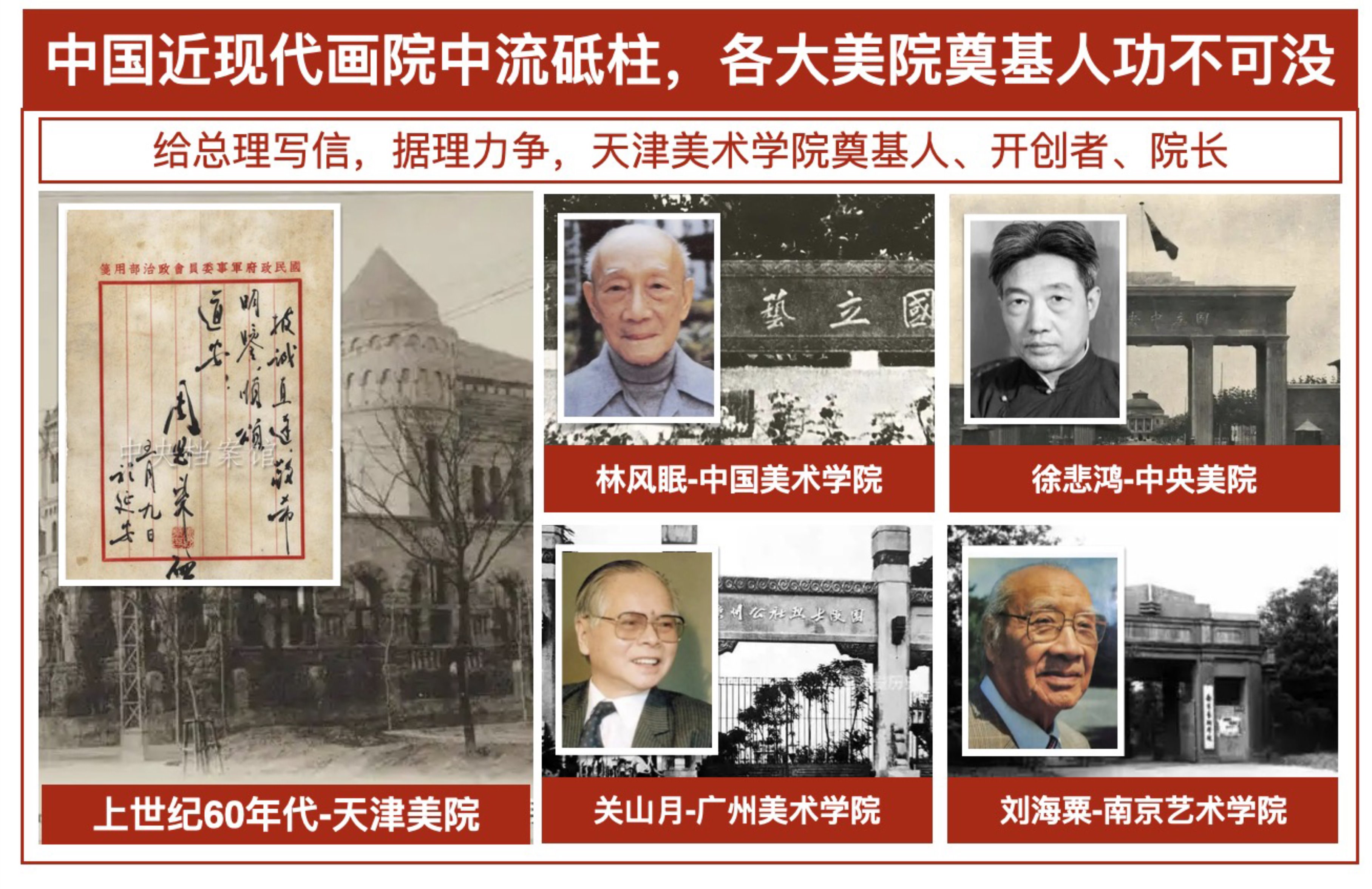

收藏界有一句流传甚广的话:“张蒲生的作品不是买来收藏的,是买来传世的。”原因非常简单:稀缺性;他的身份决定了他“没有办法多画”。一个院长、一个学术带头人、一位体系构建者,时间极其有限。因此,他每一幅作品都具“极高稀缺性”,可以说是一张难得一见。高度性;他的笔墨达到了当代中国画中少有的力量层级。这种“骨力与气象并存”的画法,并非可以模仿,而是需要几十年的积累与天赋。

市场性;张蒲生的作品常被业内评价为:“稳健增长型艺术资产”;“具有时代背书的收藏方向”;“兼具审美性与投资性的国画标杆”;无论从艺术价值,还是从市场结构来看,他的作品都已经具备了“名家作品迈向高峰期前”的所有特点。在当前的收藏市场中,张蒲生的作品就是一个非常清晰、非常稳定、非常值得入手的方向。

对张蒲生的描述,评论界出现过很多夸张甚至近乎“神话式”的文字,例如:“他不是在画笔墨,他在锻造气象。”“他的画像一阵卷动历史尘烟的风。”“他的艺术不是技巧,而是一种文明的气魄。”“他是少数能够让笔墨重新站起来的当代艺术家。”这些评价听起来似乎带着文学的夸张,但却是无数专家、学者、评论家在看过他作品之后发出的真实感慨。

张蒲生的艺术,不是一条路,而是一条山脉;不是一棵树,而是一整片森林;不是一个方向,而是一座时代的灯塔。每一位正在追寻中国画未来的人,都无法绕开张蒲生。

真正的艺术巨匠,不是依靠宣传塑造,而是凭实力被世界承认。张蒲生,就是这样一位让无数艺术人、收藏者、研究者,心生崇敬的人。他没有刻意锋芒,却锋芒耀眼;他没有刻意“标榜大师”,却被越来越多的人称为“时代名家”;他没有刻意制造影响力,但影响力却不可阻挡地扩大。

有人说:“张蒲生不是要成为大师,他是自然成为。”在今日的中国画坛,能够被称为“自然生长的大师”,绝不多见。

当我们回望当下,几十年后艺术史的书页将写下这样的评价:“在21世纪中国画的转折点上,张蒲生是无法被忽略的一笔,是时代笔墨的骨,是艺术教育的魂,是当代美术走向新高度的关键人物。”而对今天的我们来说,能够亲眼见证张蒲生院长的创作与影响力不断攀升,已经是一种时代的幸运。张蒲生不是艺术界的一道风景,——他是中国艺术未来的方向。